山に登ることは空に近づくこと。

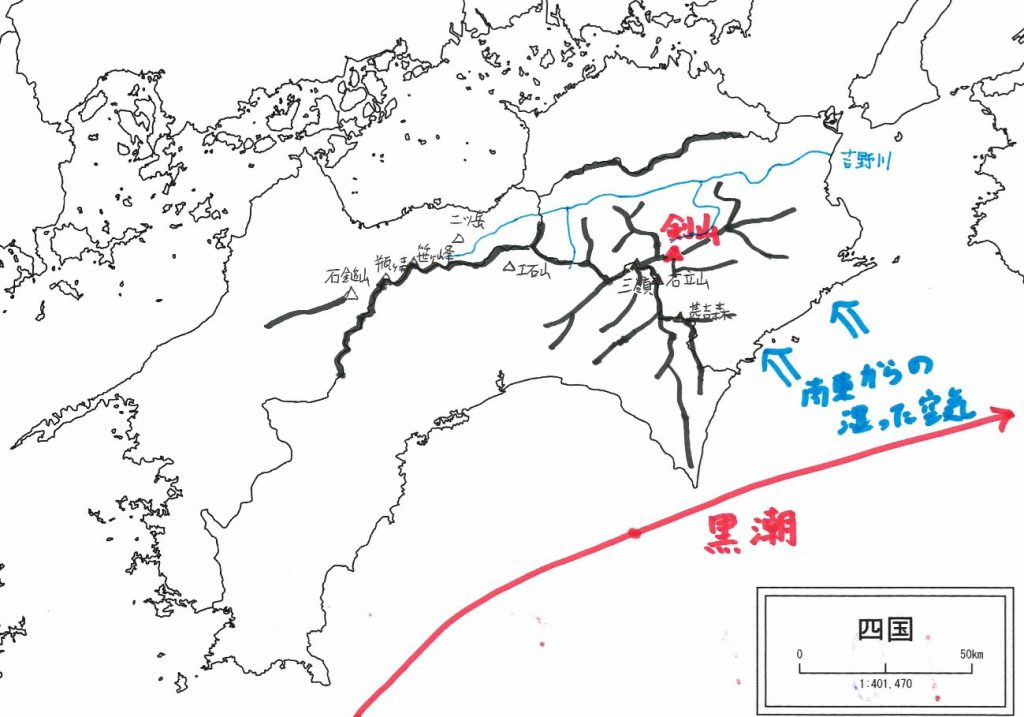

今回ご紹介するのは、四国の名峰・剣山(1,955m)です。西日本では石鎚山に次ぐ高さで、都市部からのアプローチが長いため、里から離れた山深さを味わうことができます。

剣山周辺は屋久島や大台ケ原山に次ぐ日本屈指の多雨地帯で、年間降水量の平均値で4,000mmを超えます(東京は1,598mm、大阪は1,338mm)。

写真1 剣山(左)と次郎笈(右)

山の天気は海側から風が吹くと崩れる傾向にあります。海の上は水蒸気が多く、その湿った空気が山に運ばれて山の斜面で上昇すると雲が発生するからです。

剣山の場合は、南東から風が吹くときに天気が崩れます。それは南東側には高い山がないため、太平洋からの湿った空気が直接入ってくるからです。

低気圧が西から接近するときに南東風が吹きますが、低気圧そのものによる上昇気流に加えて前述の理由で湿った空気が運ばれることから、大雨になることがあります。

特に、台風が九州地方など西側の地域を北上すると、南東風が続いて大雨になります。黒潮が流れる四国沖から紀伊半島沖にかけて海水温が高いために海からの蒸発量が多く、雨雲が発達することも影響しています。

図2 剣山で天気が崩れるときの風向

一方で南西風が吹くときは、剣山の南西側にある三嶺から石立山という標高1,700~1,800m以上の山なみに湿った空気が遮られるので、天気の崩れが小さくなります。

ちょうど、私が訪れたときには南西風が吹いており、太平洋からの湿った空気は三嶺から石立山で堰き止められ、三嶺の南西側で雲ができていました。

写真2 太平洋からの湿った空気が三嶺の南西側で雲を作る様子

また、三嶺に至る尾根は標高2,000mに満たない山でありながら、中部山岳の高山隊を思わせる草原状となっており、空がどこまでも広がっていて、雲を見ることが楽しい山です。私が訪れたときは、高気圧が東に抜けて、西から低気圧や前線が近づいてくるときで、天気が崩れていくときの典型的な雲の変化が見られました(写真3~5)。

写真3 薄雲が西の空から広がる

写真4 薄雲が全天を覆う頃、西の空からおぼろ雲(高層雲)が広がる

写真5 最初は朧気に太陽が見えるが、やがて雲が厚みを増し、太陽を隠していくと、間もなく雨が降りだす。

写真3の薄雲が太陽の周囲に広がると、暈(かさ 英名ハロ)ができることがあり、この日も長い間、暈を見ることができました。

写真6 上空に広がる暈(ハロ)

天気が崩れていく様子を空が教えてくれる一日でした。

草原状の尾根を歩くのは、とても気持ちいいですね。今度は三嶺まで縦走したいと思います。

〇おすすめコース

尾根上を歩くコースがおすすめです。時間があれば、剣山から三嶺への縦走、または逆コースが空見に最適なコースです。また、そこまで時間がない場合には、見ノ越から歩いて、または観光登山リフトを使って西島駅から歩きだし、剣山を経由し、次郎笈を往復すると良いでしょう。

文、写真:猪熊隆之

御小屋尾根からの巻雲-640x480.jpg)