今回は、2025年3月6日に八ヶ岳で見られた雲についての解説です。この日は朝から曇り空となり、西側の山麓では層雲(そううん、別名きり雲)と呼ばれる地表付近の雲が見られました(写真1)。

写真1

なぜこのような雲が発生したのでしょうか?この日の天気図から紐解いてみましょう。

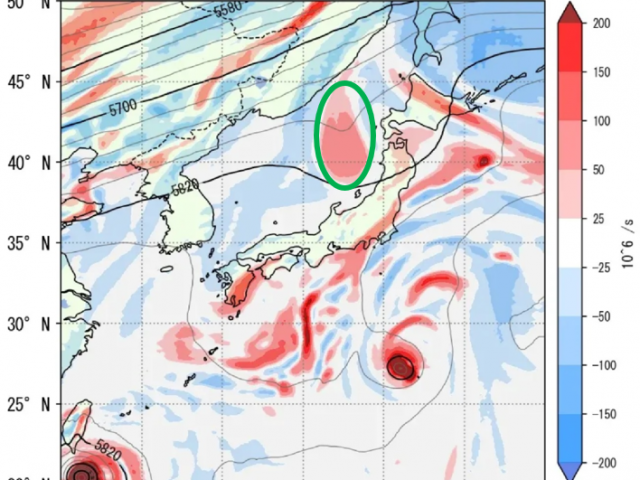

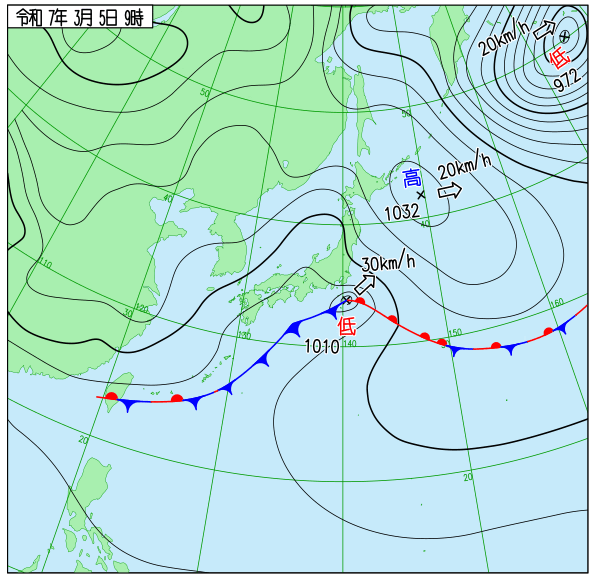

この日は冬型の気圧配置で、等圧線が北北東から南南西方向に走っており(図1参照)、地表付近では北風が吹く形です。このようなとき、風は北八ヶ岳(写真1の左側)から南八ヶ岳(同右側)の方向に吹いていきます。写真1をよく見ると山麓の層雲が北から南になびいているのが分かります。

図1:2025年3月6日午前9時の地上天気図(気象庁提供)

図2:地理院地図(国土地理院提供)

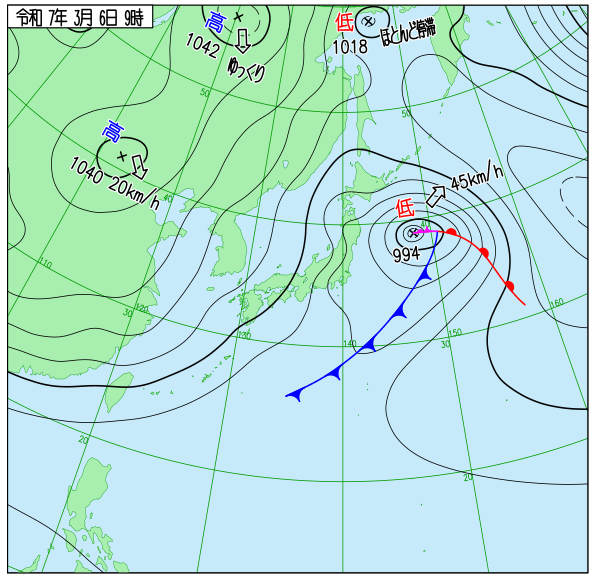

冬型の気圧配置のとき、日本海側の地域では湿った空気が入って雪となることが多くなりますが、八ヶ岳山麓は日本海から距離があり、地表付近の湿った空気は届きにくく(図2参照)、これだけで層雲が発生することはあまりありません。今回の層雲が発生したのには別の理由がありそうです。前日(3月5日)の天気図を見てみましょう。

図3:2025年3月5日午前9時の地上天気図(気象庁提供)

3月4日~5日は本州南岸を低気圧が東進し、八ヶ岳山麓では長時間にわたって雪や雨が続きました。空気中に多くの水蒸気を含んだ状態で、6日朝にかけて気温が低下したことで、雲が発生しやすい状況になりました。(気温が下がると空気中に含むことができる水蒸気の量が減り、含み切れなくなった水蒸気から雲に変わる注1)

他にも、

・積もった雪が蒸発して空気中に水蒸気を供給したこと

・雲ができている場所は樹林帯となっており、降った雪が木の幹や葉から蒸発し、木がない場所に比べて多くの水蒸気が溜まったこと(森林蒸散(しんりんじょうさん)注2)

これらのことが影響して、層雲が発生しました。

日中は気温が上昇し、逆転層注3(高度が上がるにつれて気温が上がる空気層のこと。雲はこの層を越えて上昇できない。)の高度が上がったことで雲が上昇していきました(写真2)。

今回の場合は上空1,500m付近でも北風が吹いており、八ヶ岳の稜線から西にのびる尾根にぶつかって空気が上昇、下降をしたことで、小規模な山岳波注4が発生し、凹凸状の雲となりました(図4)。

写真2

図4:地理院拡大地図(国土地理院提供)

-1024x576.png)

このように、その日の天気図や数値予報だけで天気が決まるわけではなく、前日までの天気の推移や地形などが密接に関わってきます。これらのことを考えながら空を眺めてみると、新たな発見があるかもしれません。

文:鈴木遼太(株式会社ヤマテン)、写真:猪熊隆之(株式会社ヤマテン)

※図、写真、文章の無断転載、転用、複写は禁じる。

脚注

1:雲のワンポイント講座29( http://sora100.net/1pointcourse/3355 )を参照

2:雲のワンポイント講座27( http://sora100.net/1pointcourse/3258 )を参照

3:猪熊隆之の観天望気講座191( http://sora100.net/course/kantenbouki/2893 )を参照

4:雲のワンポイント講座25( http://sora100.net/1pointcourse/3251 )を参照